À la Suite de la publication du best-seller de Bob Woodward[1], La Guerre, de nombreuses théories sur le rôle des États-Unis dans le déclenchement de l’invasion de l’Ukraine, ont été confirmées[2].

Celles-ci n’étaient auparavant discutées que dans les couloirs politiques, et quelques rares centres analytiques.

Au moment où le livre a été écrit, tout le monde se demandait si la Maison-Blanche allait cautionner l’invasion russe en Ukraine. Interrogation d’autant plus pertinente après la conférence de presse du président américain, Joe Biden, le 19 janvier 2022[3]. Lors de cet événement, il avait déclaré qu’en cas d’« incursion mineure » de la Russie en Ukraine, la réaction des alliés de l’OTAN pourrait être moins sévère qu’en cas d’invasion à grande échelle.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait réagi à cette déclaration, soulignant qu’il n’existait pas d’« agressions mineures » ni de « victimes mineures ». Ceci explique surement la politique qui a suivi en matière de livraisons d’armes « au compte-gouttes », pendant les 3 années de conflit, malgré la supériorité en équipement de guerre, et en potentiel de mobilisation, du côté de Moscou.

Bob Woodward[4] est né en 1943, c’est un journaliste et écrivain américain reconnu, qui a acquis une renommée mondiale grâce à ses enquêtes journalistiques dans The Washington Post. Il est considéré comme l’un des journalistes les plus influents de sa génération. La principale réalisation de Woodward est l’enquête conjointe avec Carl Bernstein, au cours de laquelle ils ont révélé les détails du scandale politique autour de l’administration du président Richard Nixon. L’enquête a abouti à la première démission anticipée d’un président dans l’histoire des États-Unis, Nixon, en 1974[5]. Ses livres suivants Bush at War (2002) et Plan of Attack (2004) décrivent en détail comment l’administration Bush a déformé les données du renseignement, afin de justifier les différentes invasions américaines à l’étranger.

Pour son travail concernant le Watergate et la couverture des attentats du 11 septembre, il a reçu deux fois le prix Pulitzer. Ses enquêtes ont changé le cours de l’histoire, ont conduit à des démissions de presidents. Nous pouvons donc être sûrs de la valeur des informations journalistique de Bob Woodward, ainsi que des éléments présentés dans le livre La Guerre.

Les documents analysés lors de l’enquête de Bob Woodward révèlent un tableau remarquable des débats internes de l’administration. Alors que publiquement était proclamée une politique de « soutien aussi longtemps que nécessaire », les mémorandums internes démontrent un calcul beaucoup plus complexe, où l’aide militaire à l’Ukraine était considérée à travers le prisme d’une stratégie géopolitique plus large d’endiguement de la Russie. L’étude des événements clés de 2020-2022 révèle un lien clair entre la politique énergétique de l’Allemagne, les décisions diplomatiques des États-Unis et l’escalade ultérieure des tensions en Europe de l’Est.

Ceci constitue la pierre angulaire du modèle comportemental classique de la politique étrangère américaine. Selon la doctrine de Spykman[7], qui est devenue la base de la doctrine Truman (1947), les États-Unis ne doivent pas permettre la domination d’une seule puissance dans le Rimland (zone périphérique qui comprend l’Europe occidentale, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud et de l’Est), en particulier l’Allemagne, l’ancienne URSS ou la Chine. Pour garantir l’équilibre, les États-Unis doivent maintenir une présence militaire, conclure des alliances, financer des guerres par procuration, et utiliser une stratégie d’endiguement.

Ainsi, à travers une série d’alliés, les États-Unis peuvent maintenir la stabilité de leur système sur une zone géographique aussi vaste que la planète.

Le soutien à l’Ukraine et à la Pologne, dans le cadre de l’endiguement du rapprochement entre la Russie et l’Allemagne, en est une preuve. La situation économique et sociale actuelle, Outre-Rhin, le démontre également.

On peut également analyser le soutien à Israël comme un moyen d’essayer de contrôler la situation au Moyen-Orient, malgré l’escalade des violences consécutives à l’attentat terroriste du 7 octobre 2023. En outre, les relations partenariales avec l’Arabie Saoudite et l’Égypte, dans l’optique de contrer le projet de la nouvelle route de la soie voulue par la Chine, vont également dans ce sens.

Grâce aux alliances avec le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, l’Australie, et Taïwan, Washington pèse aussi de son influence sur le commerce maritime de Pékin.

Au niveau Européen

Concernant la situation en Europe, la décision de l’administration Biden de lever les sanctions contre Nord Stream 2 est une décision critique. Elle a légitimé la stratégie d’utilisation des ressources énergétiques comme instrument d’influence géopolitique.

Parallèlement, la politique allemande de démantèlement de ses propres infrastructures énergétiques, dans le cadre du « pacte vert », a créé une dépendance significative aux importations venues de l’étranger.

Cette situation s’est développée au cours des 15 dernières années, et atteint désormais son point culminant avec l’arrêt de la fourniture du gaz russe.

L’administration Biden a choisi une stratégie de promesses d’aide significative, mais les pouvoirs financiers et militaires sont alloués par le Congrès américain, elle a donc délibérément retenu les livraisons aux moments clés de la guerre. Cette action a été menée dans le but d’empêcher la supériorité, sur le champ de bataille de l’une des parties, et d’inciter l’Ukraine et la Russie à un épuisement progressif des potentiels militaires.

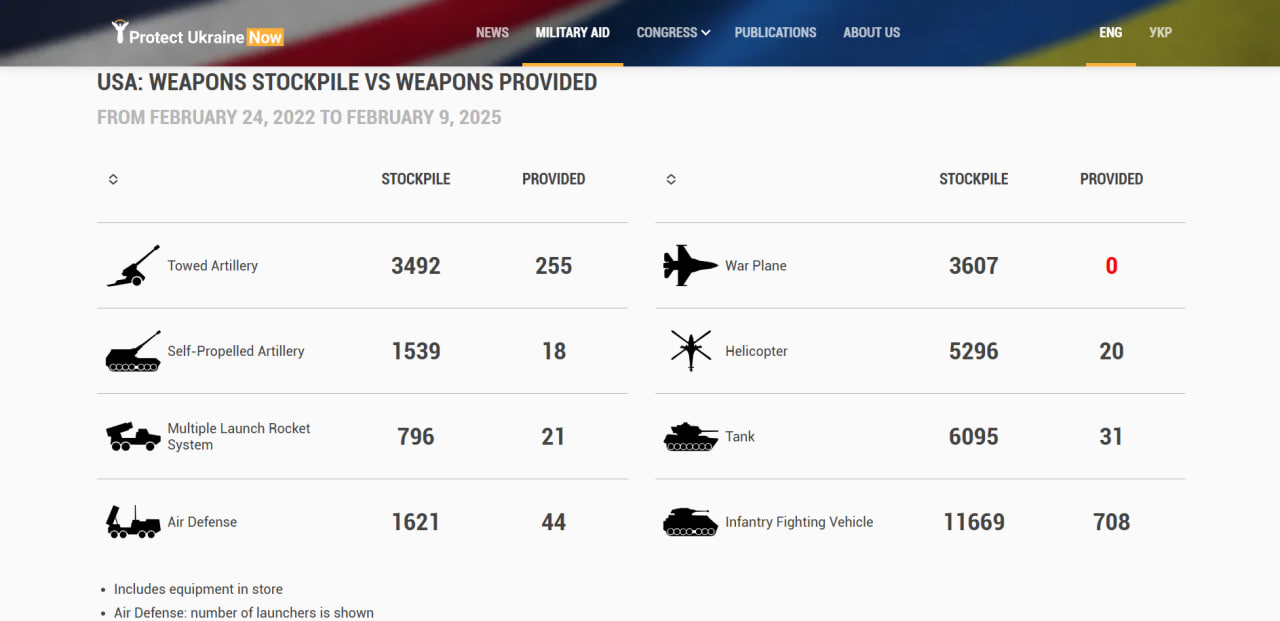

Pour voir la correspondance entre les intentions et les actions, il suffit de regarder l’analyse de l’agence analytique « Protect Ukraine Now » sur le rapport entre les armes livrées à l’Ukraine et celles disponibles dans les stocks américains.

Cette stratégie de l’administration Biden, qu’on peut comparer à la méthode kissingérienne, s’est finalement avérée assez efficace. Les États-Unis ont réussi à renforcer leur rôle sur le continent, prouvant leur nécessité dans le domaine de la sécurité européenne. Le rapprochement entre l’Allemagne et la Russie a été interrompu, et le marché énergétique de l’UE s’est majoritairement réorienté de la Russie vers les États-Unis, et d’autres pays amis.

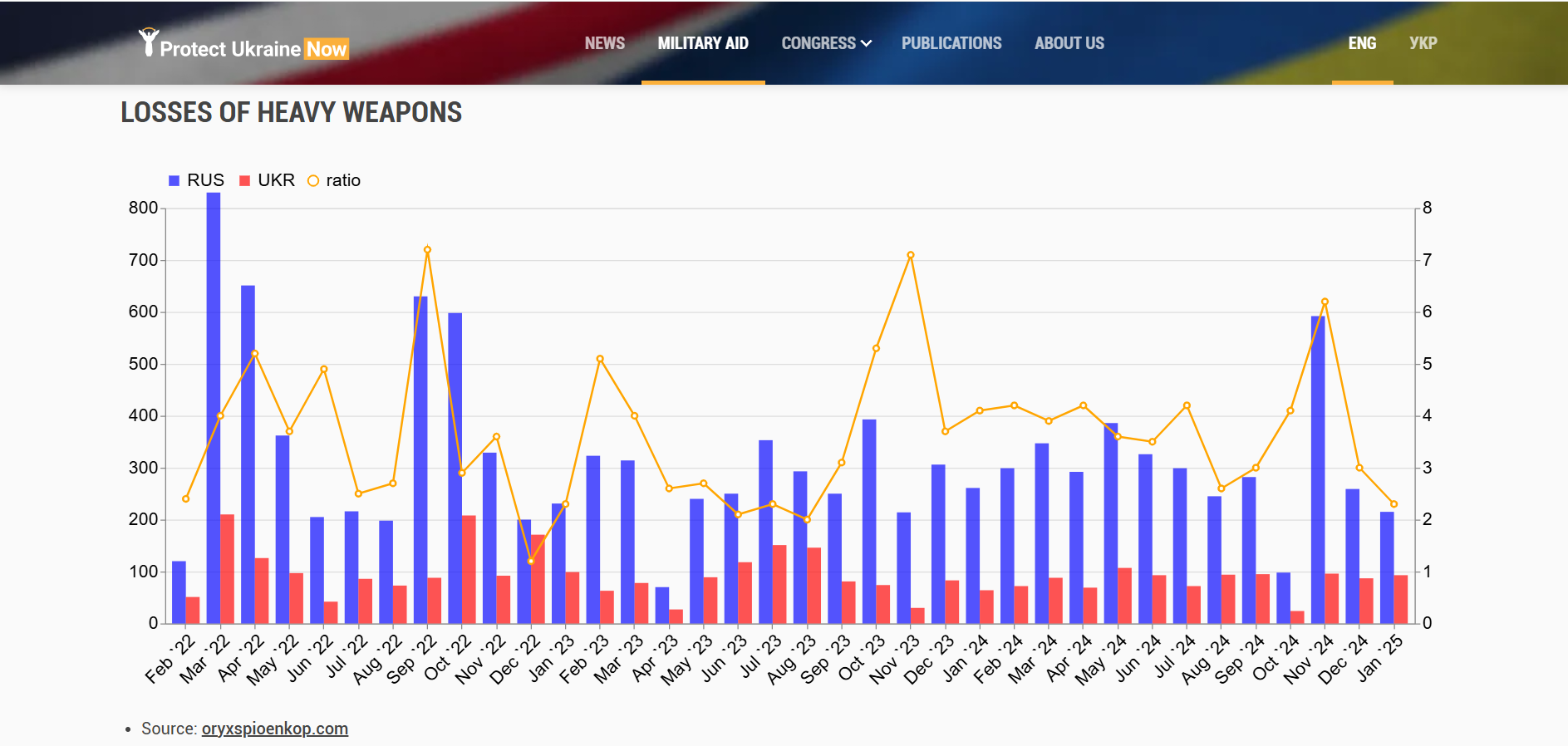

Ils ont également réussi, dans l’intervalle 2022-2025, à endommager de manière stratégique et importante le stock d’armement russe, épuisant de fait son potentiel militaire en Ukraine.

Malgré ces avantages évidents pour les États-Unis, le président Trump avait annoncé, lors de sa campagne électorale, sa ferme intention de mettre un terme au conflit. Nous sommes profondément convaincu que cet objectif découle de ses convictions morales et religieuses.

Le système du monde d’après-guerre de Potsdam/Yalta s’est effondré et nécessite une révision de ses fondements mêmes. C’est ce qui est l’un des objectifs majeurs de l’administration Trump.

La semaine dernière, une série de bouleversements diplomatiques s’est produite à la lumière de la rhétorique autoritaire sur les questions du Groenland, des taxes douanières, de la paix en Europe et au Moyen-Orient. Trump agit comme modérateur de la force et montre « l’art of the deal ». En résumé, son imprévisibilité dans certaines décisions est en fait le reflet biaisé de choix mûrement réfléchis.

Si l’accès aux marchés mondiaux les plus convoités (États-Unis, Europe, Asie de l’Est) est le principal enjeu lors de certaines négociations, la position qu’occupera l’Union européenne dépendra de sa fermeté. Celle-ci peut, par ailleurs, revêtir différentes formes.

Décidera-t-elle d’agir comme contrepoids entre les États-Unis et la Chine, car pour produire des biens, la Chine a besoin d’un marché pour les vendre, et c’est précisément l’Europe qui est maintenant le principal client en matière de produits chinois.

Ou acceptera-t-elle les conditions du partenariat avec les États-Unis afin d’élaborer des stratégies communes avec Washington ? Laissant ainsi continuer le cycle des ingérences venues d’Outre-Atlantique, et que cautionnent passivement les 27 jusqu’à présent, exception faite de l’invasion de l’Irak en 2003. La partie reste ouverte, toutes les cartes n’ont pas encore été distribuées.

Gleb Dolianovskiy & Gaspard Rambel

- https://www.monde-diplomatique.fr/2019/06/HALIMI/59983 ↑

- https://www.lemonde.fr/international/article/2024/10/09/revelations-du-journaliste-bob-woodward-sur-les-liens-entre-trump-et-poutine_6347366_3210.html ↑

- https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/19/aux-etats-unis-joe-biden-promet-un-desastre-a-la-russie-si-elle-envahit-l-ukraine_6110167_3210.html ↑

- https://www.monde-diplomatique.fr/2019/06/HALIMI/59983 ↑

- https://www.radiofrance.fr/franceculture/bob-woodward-legende-du-journalisme-americain-de-nixon-a-trump-1653330 ↑

- https://www.simonandschuster.com/books/War/Bob-Woodward/9781668052273 ↑

- https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/histoire-moderne-et-contemporaine/mondes-contemporains/nicholas-john-spykman-linvention-de-la-geopolitique-americaine ↑