Cet article a été écrit pour les lecteurs à l’occasion du tristement 17e anniversaire de la guerre d’août 2008, une guerre qui a non seulement changé le destin de la Géorgie, mais a aussi remodelé la réalité géopolitique de l’Europe. Elle a marqué l’un des premiers tests de l’ambition impériale russe au XXIe siècle. C’était un avertissement brutal au monde, un avertissement qui a été honteusement ignoré. Comme l’a déclaré prophétiquement le président polonais Lech Kaczyński lors de l’invasion russe : « Aujourd’hui, c’est la Géorgie, demain ce sera l’Ukraine, puis les États baltes, et plus tard peut-être le reste de l’Europe. Son avertissement s’est avéré exact avec l’invasion de la Crimée en 2014 et la guerre à grande échelle en Ukraine en 2022.

En avril 2008, lors du sommet de l’OTAN à Bucarest, la Géorgie et l’Ukraine se sont vu refuser le Plan d’action pour l’adhésion (MAP)[1], principalement en raison de la résistance de la chancelière allemande de l’époque, Angela Merkel, et du président français, Nicolas Sarkozy. Bien qu’une vague promesse d’une future adhésion à l’OTAN ait été offerte, le Kremlin a interprété l’hésitation de l’Occident comme un feu vert. Les mois suivants ont vu une réponse armée visant à écraser les aspirations de la Géorgie à l’OTAN et à dissuader toute nouvelle intégration euro-atlantique dans la périphérie post-soviétique de la Russie.

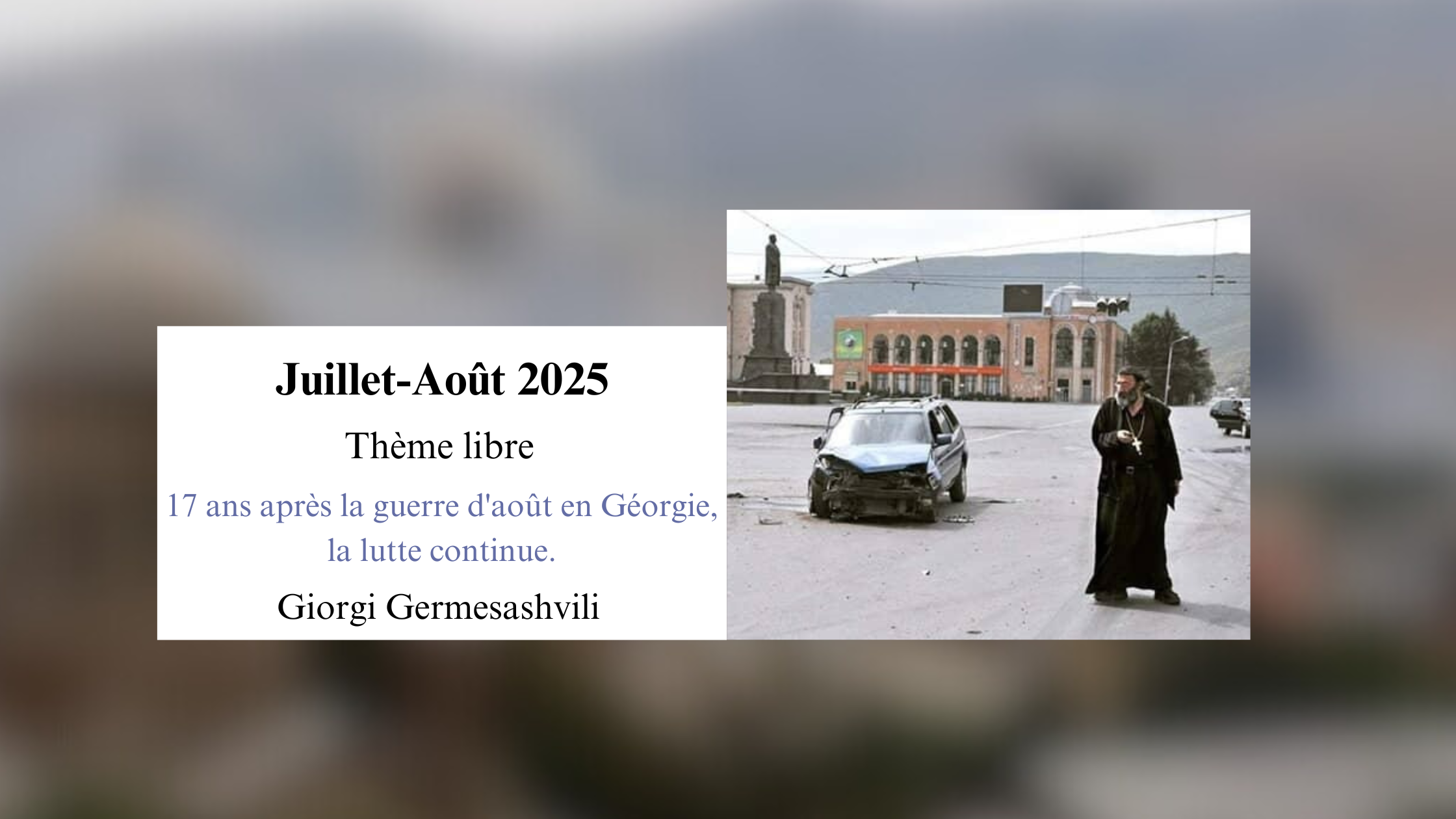

Photo d’archives du 13 août 2008. Des réfugiés géorgiens sont assis dans un camion sur la route entre Gori et Tbilissi, en Géorgie. La Cour européenne des droits de l’homme a statué jeudi 21 janvier 2021 que la Russie était responsable d’une série de violations dans les régions séparatistes de Géorgie après la guerre russo-géorgienne de 2008.

(AP Photo/Sergei Grits, Archive)

Une région stratégique menacée

Nichée à seulement 40 kilomètres de la capitale géorgienne, Tbilissi, et bordant la ville centrale clé de Gori, le territoire occupé connu sous le nom de soi-disant « Ossétie du Sud »[2] revêt une valeur géostratégique essentielle. Il est situé le long de l’autoroute Est-Ouest (E60), un corridor de transport et économique vital qui relie l’est et l’ouest de la Géorgie, et par extension, la mer Caspienne à la mer Noire. Cela le rend non seulement sensible sur le plan militaire, mais aussi crucial sur le plan économique pour l’unité, le commerce et la défense nationale de la Géorgie.

Depuis l’occupation illégale par la Russie en 2008, cette enclave montagneuse a été fortement militarisée. L’armée russe a stationné des milliers de soldats, construit de multiples bases fortifiées, y compris une grande à Java, au nord de Tskhinvali, et déployé des armements modernes tels que des systèmes de défense aérienne S-300, des radars, des systèmes de missiles Iskander et des équipements de guerre électronique. Ces installations permettent à la Russie de surveiller et de menacer potentiellement Tbilissi, à une courte distance en voiture, et de projeter sa puissance militaire profondément dans le Caucase du Sud.

La présence de gardes-frontières du FSS (Service fédéral de sécurité) et les incursions régulières (« frontiérisation ») en territoire géorgien non contesté sont devenues une menace constante. La Russie n’occupe pas seulement un morceau de terre, elle se retranche en tant qu’hégémon régional, sapant la souveraineté de la Géorgie et menaçant son intégration euro-atlantique.

Une entité fabriquée : Contexte historique

La région connue aujourd’hui sous le nom d’« Ossétie du Sud » n’a jamais existé en tant qu’entité souveraine[3]. Historiquement, cette zone faisait partie de Shida Kartli, une région centrale de la Géorgie. En fait, les parties nord de Shida Kartli étaient traditionnellement appelées Samachablo, du nom de la noble maison princière Machabeli qui l’a gouvernée pendant des siècles.

L’« Ossétie du Sud » n’est jamais apparue sur aucune carte historique en tant qu’unité politique distincte. C’est une construction artificielle, d’abord militarisée et manipulée pendant la période soviétique, puis utilisée par la Russie comme un outil de levier géopolitique. Même l’Ossétie du Nord, aujourd’hui une république de la Fédération de Russie, était historiquement soit un vassal, un allié, ou directement sous influence géorgienne, et elle n’a jamais étendu ses frontières vers le sud au-delà des montagnes du Grand Caucase. La division naturelle entre le Caucase du Nord et du Sud.

L’hostilité russe envers la Géorgie à partir des années 1990

Après l’effondrement de l’URSS, la Russie a cherché à conserver le contrôle de ses anciens territoires. En Géorgie, cette stratégie a consisté à alimenter activement le séparatisme en Abkhazie et dans l’« Ossétie du Sud ». Tout au long des années 1990, et surtout entre 2000 et 2008, la Russie a intensifié sa guerre hybride contre la Géorgie.

L’hostilité russe ne visait pas seulement les Géorgiens de souche, mais aussi les familles mixtes géorgiennes-ossètes et les Ossètes de souche qui s’opposaient au séparatisme. Des maisons ont été incendiées, des gens ont été harcelés et beaucoup ont été contraints de fuir vers d’autres régions de la Géorgie bien avant la guerre. La guerre de 1992-1993 en Abkhazie[4], un autre conflit déclenché par la Russie, a entraîné plus de 250 000 Géorgiens déplacés à l’intérieur du pays, créant de profondes conséquences sociales et économiques qui ont déstabilisé l’État géorgien.

En 2006, la Russie a lancé une campagne de déportation massive contre les citoyens géorgiens, y compris des femmes et des enfants, utilisant souvent des avions-cargos pour les humilier publiquement. Beaucoup vivaient et travaillaient légalement en Russie depuis des décennies. C’était un acte clair de ciblage ethnique parrainé par l’État, une continuation de la kartvelophobie[5] (anti-georgisme) du Kremlin, et un avertissement de ce qui allait suivre.

« The Path to war » : Provocations et escalade

Alors que la Russie prétend que la Géorgie a lancé une offensive le 8 août 2008, les faits révèlent une longue série de provocations et de guerres hybrides menées par les forces russes et les séparatistes. Je n’avais que 8 ans à l’époque, vivant près de la zone de conflit, et ces événements restent profondément ancrés dans ma mémoire, des souvenirs vifs de peur, de chaos et d’incertitude, d’angoisses et de traumatismes

En juillet 2008, la Russie avait achevé d’importants exercices militaires près de la frontière géorgienne, impliquant plus de 8 000 soldats et 700 véhicules blindés. Quelques jours plus tard, des journalistes russes et des combattants irréguliers ont commencé à arriver à Tskhinvali, indiquant une connaissance préalable d’une escalade[6].

Entre le 1er et le 7 août, des villages comme Avnevi, Nuli, Dvani et Eredvi ont été constamment bombardés. Le 1er août, cinq policiers géorgiens ont été blessés par des mines terrestres. Dans la nuit du 2 au 6 août, les forces ossètes ont repris les bombardements, tuant des civils et des policiers. Des unités militaires russes ont été enregistrées traversant le tunnel de Roki bien avant la réponse de la Géorgie.

Le 7 août, la Géorgie a déclaré un cessez-le-feu unilatéral, qui a été ignoré par les forces séparatistes et russes. Face aux bombardements continus et à l’avancée d’un convoi militaire russe, la Géorgie a exercé son droit souverain en vertu du droit international de défendre sa population et son territoire.

Pour une chronologie exhaustive et vérifiée des événements ayant conduit à la guerre, voir ici :

https://augustwar.radiotavisupleba.ge/en/?fbclid=PAQ0xDSwMAQiFleHRuA2FlbQIxMAABp3i05yaucSqWWcce8JX__fmfUHNkhHrbzZCEPWIXx4q3UZ6PO90y4fkrDaDn_aem_v3M-hFhEJwqod0O5oAQLTg#intro

L’occupation : Une violation de la souveraineté de la Géorgie

L’invasion et l’occupation du territoire géorgien par la Russie constituent une violation flagrante du droit international, en particulier de la Charte des Nations Unies, de l’Acte final d’Helsinki et de multiples déclarations de l’OSCE. Le rapport Heidi Tagliavini[7], mandaté par l’UE, a conclu que si la Géorgie a répondu militairement le 7 août, ce n’est pas elle qui a initié le conflit de masse du 8 août suivant. Celui-ci a été provoqué et intensifié par les séparatistes soutenus par la Russie, et le déploiement militaire prémédité de soldats russes.

Ce qui a suivi a été une campagne de nettoyage ethnique à grande échelle. Des villages géorgiens entiers ont été pillés, incendiés et rasés. Plus de 26 000 Géorgiens ont été déplacés de la seule région de Tskhinvali. Les forces russes et les séparatistes ont mené une politique d’effacement culturel, allant même jusqu’à renommer des villes et des villages pour effacer leur héritage géorgien.

Soldats russes en train de piller des villes ou villages.

Vidéo qui compare des villages géorgiens avant et après le nettoyage ethnique :

https://youtu.be/X1vHoPnPOJU?si=zm27S1UiSgkt_A9J

Aujourd’hui, la région est une zone occupée par la Russie et fortement militarisée, avec des barbelés, des détentions illégales et même des enlèvements de citoyens géorgiens. Certains de mes proches et de ma famille élargie résident encore dans des villages qui sont maintenant partiellement occupés, et chaque année, le processus de soi-disant « frontiérisation » dévore une plus grande partie de leurs terres. Les forces d’occupation arrivent souvent juste avant la saison des récoltes pour installer des clôtures illégales, coupant l’accès aux terres agricoles et aux cultures prêtes à être récoltées. Cela a non seulement provoqué une dévastation économique pour de nombreux villageois, y compris des proches, mais a également approfondi la souffrance morale et psychologique qu’ils endurent. Le sentiment d’insécurité est constant, les habitants vivent dans la peur d’arrestations arbitraires et de nouvelles saisies de terres. L’occupation n’est pas une réalité statique, c’est une injustice active et rampante qui continue de voler des vies, des moyens de subsistance ainsi que la dignité des habitants qui y résident, année après année.

L’une des photos les plus dramatiques de l’agression russe : la ville de Tskhinvali. Occupants et gangs enferment les survivants des villages géorgiens dans des cages, sans eau ni nourriture, tandis qu’eux-mêmes célèbrent un concert de Valery Gergiev [arrière-plan].

Une guerre encore dans les mémoires

La guerre d’août 2008 n’était pas un conflit gelé, ni une éruption spontanée de violence. Elle faisait partie du programme impérial calculé de la Russie pour freiner le développement démocratique et l’intégration euro-atlantique de la Géorgie. La faible réponse de la communauté internationale en 2008 a non seulement trahi l’un de ses plus proches alliés, mais a également enhardi le Kremlin à aller plus loin.

Les conséquences de la guerre restent dangereusement vivaces : l’Ukraine a été attaquée en 2014, et de nouveau en 2022. Les États baltes et la Pologne restent en état d’alerte élevé. La Géorgie vit toujours sous une occupation partielle, avec des barbelés qui se rapprochent de plus en plus de son cœur.

Giorgi Germesashvili

- https://www.nouvelobs.com/monde/20080402.OBS7749/ukraine-et-georgie-dans-l-otan-merkel-s-y-oppose.html ↑

- https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-04-04/qu-est-ce-que-l-ossetie-du-sud-cette-region-de-georgie-qui-pourrait-etre-rattachee-a-la-russie-8db3a122-f281-401e-be3b-ed4650ef1c63 ↑

- https://www.letemps.ch/opinions/lhistoire-tourmentee-lossetie?srsltid=AfmBOorbkVE1pal0ci6yRnC0iQcmwEVOzr_6_bA-HKarKWKcdFUJ0gh6 ↑

- https://www.sciencespo.fr/enjeumondial/fr/odr/querelle-de-chapelles-en-abkhazie.html ↑

- https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Anti-g%C3%A9orgisme ↑

- https://spds.fr/2025/04/22/linvasion-de-la-georgie-par-la-russie-en-2008/ ↑

- https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-7-2009-10-22-ITM-006_FR.html ↑