Un aveu ?

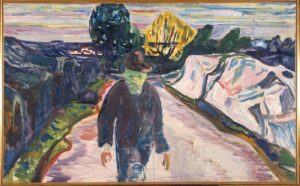

Le malaise et la touche picturale : c’est ce qui saute aux yeux en premier quand on les braque sur l’œuvre. Peint à coups de pinceaux énergiques, le personnage sans figure qui s’avance vers le spectateur incarne une menace empreinte d’étrangeté. Après quelques minutes d’observation, une vague impression de rêverie vient cependant atténuer la première sensation d’effroi. On se décrispe…

La palette froide et la naïveté de la touche libre rappellent un dessin d’enfant. Si elle répond tout à fait du mouvement expressionniste, le choix de la palette n’est pas sans rappeler le fauvisme, non dénuée d’une pointe de brutalisme. Enlevée, floue et brusque, la facture est un prétexte à la folie, à la terreur et à la violence qui émanent de cette scène « à vif ».

Le mouvement est partout omniprésent, en témoigne la posture des mains et des jambes du meurtrier. Le cadrage renforce le réalisme de la scène : l’homme est coupé à mi-cuisses, c’est-à-dire tel qu’on le verrait de nos yeux si l’on se trouvait en face lui à la même distance. Engoncé dans une veste noire, voûté, il avance vers le spectateur avec une telle intensité qu’il semble réel.

À peine esquissée pourtant, réalisée en quelques traits seulement, sans visage net, une agressivité inquiétante se dégage de la silhouette. Elle se fait oppressante. On voudrait tourner les talons mais on est hypnotisé. Pas de doute ! il s’agit là d’un meurtrier après que le coup soit fait ! En témoignent les mains teintées de sang pendant au bout des manches…

L’assassin qui nous fait face dans le tableau n’est pas sans rappeler le personnage de Rodion

Raskolnikov, le meurtrier de Dostoïevski dans Crime et châtiment. Celui-ci passe progressivement de la raison à la folie après avoir commis l’acte irréversible, errant des heures dans la ville dans un état second, perdu dans les méandres des rues et d’un chaos mental insoutenable.

Un indice vient renforcer l’allusion à la démence : les couleurs se diluent, le décor se déforme et se liquéfie littéralement autour du personnage. Le réel s’efface au profit d’un abîme intérieur, et Munch place le spectateur en lieu et place de témoin. Le meurtrier s’avance-t-il pour lui (nous ?) régler son compte !?… Heureusement nous n’en saurons rien car celui-ci demeure à jamais fixé sur la toile de l’artiste norvégien.

Le meurtrier Peinture de Edvard Munch (1863-1944) 1899-1900 Dim. 94,5×154 cm Oslo, Kommunes Kunstsamlinger Munch-Museet (Musee Munch).

« Le Cri » qui cache « Le Désespoir » ?

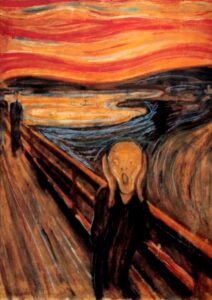

L’ambiance du tableau rappelle l’œuvre la plus célèbre de Munch : Le Cri (1893).

Posez les deux toiles côte à côte et comparez : les paysages et la composition sont quasiment analogues. Et soudain le doute surgit : Munch a-t-il peint le même personnage à sept ans d’écart !? Le meurtrier révèlerait-il, dans la seconde œuvre, la cause du désarroi du fameux Cri peint – poussé – 7 ans plus tôt !? (Et moi qui pensais que c’était parce qu’il s’était fait dérober deux fois ! Pour l’anecdote, l’une en 1994 et l’autre en 2004 au sein du même musée, le National Gallery d’Oslo…)

Le Cri, Edvard Munch, réalisé entre 1910 et 1920. Tableau conservé au Musée Munch (Oslo, Norvège) 66×83 cm.

Après une seconde d’hésitation, de doute artistique pudique, on peut se figurer que c’est l’assassin aux mains écarlates qui, poursuivant son chemin et, tandis que la nuit tombe sur la route et la campagne alentours, arrive sur le pont (dans le Cri) et réalise soudain l’ampleur de son acte, basculant dans une démence sans retour.

Le pont serait alors l’allégorie d’une plongée dans les abîmes de la psyché ; le Cri, le prolongement du visage sans traits du Meurtrier tandis qu’il se désincarne et sombre dans un arrière-monde où le réel se dérobe, et dont les formes surnaturelles du paysage derrière lui seraient la métaphore.

Notez que les deux personnages à l’arrière-plan du tableau conservent toute leur apparence humaine. Ce détail permet de figurer que seul le personnage central perd la raison.

Entre les deux tableaux, toujours, la continuité temporelle peut s’observer dans l’avancée du jour : dans Le Meurtrier, la scène semble se dérouler en fin d’après-midi et Le Cri au coucher du soleil. Si dans le premier tableau le paysage conserve un semblant de réalisme et de rationalité, il est devenu ciel de sang, véritable tourbillon de chaos sanguinaire dans le second.

On se sent projeté dans l’enfer de Dante. La coulée bleue serait-elle une allusion au Styx de La divine comédie ?…

Retour au néant existentiel, déni de la substance statique du monde, Le Cri sonne la fin de l’individu fondu dans les nimbes. Vision anthropomorphique, l’homme devient cri tout entier et finit par fusionner avec la nature.

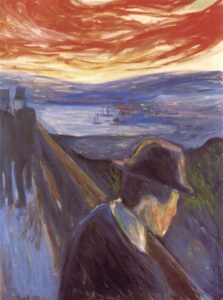

Munch disait ressentir « un grand cri infini à travers la nature »… À-t-il signé ici deux autoportraits méconnus en tant que tels aux yeux de l’Histoire de l’art ? À moins que, autre possibilité, tout cela ne soit en fait lié à l’homme d’apparence tranquille qui regarde vers l’horizon dans le tableau nommé, explicitement, Désespoir en 1892 ? Celui-ci peut-il même être un troisième autoportrait ? Si nous n’en saurons rien avec exactitude, les trois tableaux s’inscrivent dans une trame chronologique logique : du désespoir au meurtre puis à un immense regret… au Cri.

Désespoir, Edvard Munch, 1892. Conservé à Stockholm, Thieslka Gallerie, Suède. 92 × 72.5 cm.