“Europe puissance”: telle est la plaidoirie du président Emmanuel Macron faite devant les jeunes Européens le 27 avril 2024. Selon lui, la structure sécuritaire de l’UE pourrait comprendre la dissuasion nucléaire, déclarant que la France garderait “sa spécificité mais (sera) prête à contribuer davantage à la défense du sol européen”[1]. Bien que Charles de Gaulle ait évoqué le caractère européen de la dissuasion nucléaire française en 1964, l’élection de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2016 puis en 2024 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 ont remis cette stratégie au centre des débats entre législateurs et États européens.

Comme le rappelle François Géré, le Président du Cercle des amis du général Lucien Poirier, la dissuasion n’est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen politique visant à “interdire les velléités offensives d’un adversaire”[2]. La dissuasion est donc guidée par des principes qui rendent l’État aussi puissant que vulnérable face aux attaques ennemies. Ainsi, les généraux français Gallois et Poirier ont établi cinq principes de la stratégie de dissuasion nucléaire française, qui s’applique encore aujourd’hui[3]:

-

Le principe de crédibilité

-

Le principe de permanence

-

Le principe d’incertitude

-

Le principe de suffisance

-

Le principe de proportionnalité

Bien que ces principes soient toujours d’actualité au sein de l’armée française, le président français cherche à les appliquer à l’échelle du continent européen, surtout vis-à-vis de l’UE. Sa volonté d’européaniser la dissuasion nucléaire française n’est pas nouvelle ; elle suit les politiques de défense menées depuis 1964 par Charles de Gaulle, selon qui “la France doit se sentir menacée dès que les territoires de l’Allemagne fédérale et du Benelux seraient violés”[4]. Or, les transformations institutionnelles de l’UE et son élargissement en Europe de l’Est posent une question essentielle: comment défendre les alliés ?

Traditionnellement, la Politique de sécurité et de défense européenne (PSDE) ne confère pas aux institutions européennes les capacités défensives; leur rôle est surtout de guider la PSDE avec les États membres. Selon l’article 42 du Traité de l’Union Européenne, la PSDE conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l’unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.”[5] Les contraintes institutionnelles obligent donc l’UE d’intégrer le parapluie américain dans sa structure sécuritaire, notamment à travers l’OTAN.

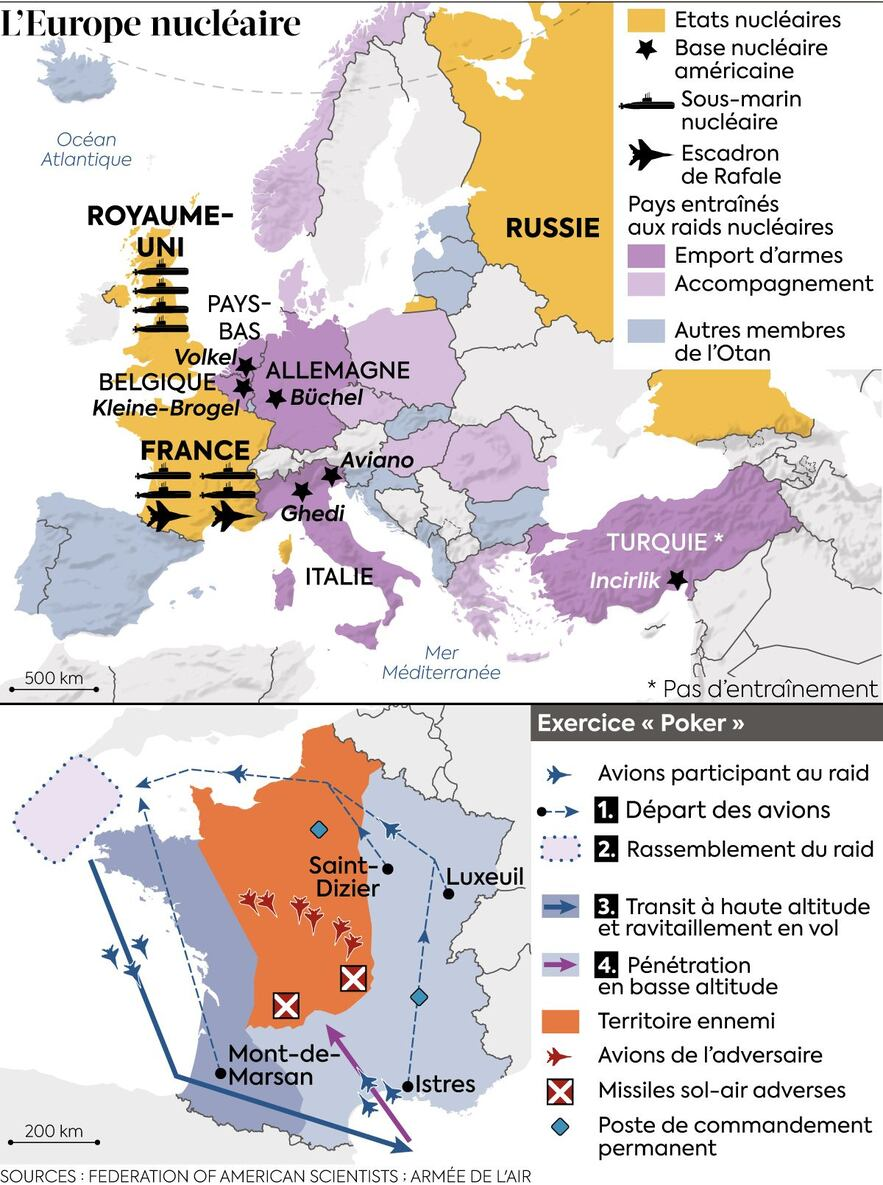

Le concept stratégique de l’OTAN de 2022 décrit l’organisation comme une “alliance nucléaire” avec comme composantes les forces nucléaires américaines, leur déploiement en Europe et l’indépendance nucléaire du Royaume-Uni et de la France[6]. Mais la diplomatie isolationniste du président américain Donald Trump et la dépendance de l’alliance à la dissuasion américaine permettent à la France, seule puissance nucléaire membre de l’UE, de promouvoir l’européanisation de sa propre dissuasion nucléaire. En rappelant que “les intérêts vitaux de la France ont désormais une dimension européenne”[7] Le président français lie l’importance de la dissuasion nucléaire française à la structure sécuritaire européenne. Le président a donc proposé un “dialogue stratégique” entre les États membres de l’UE sur le déploiement de la dissuasion française, puis a suggéré l’intégration des États membres volontaires aux exercices des forces de dissuasion de la France. L’enjeu est de développer une “véritable culture stratégique entre Européens” et d’influencer les États et les institutions de l’UE.

Sources: Federation of American Scientists: Armée de l’Air[8]

Mais l’objectif d’européanisation de la dissuasion nucléaire française reste difficilement réalisable aujourd’hui à cause de plusieurs raisons. D’abord, les obstacles transatlantiques, surtout dans le cadre de l’OTAN, divisent les États membres de l’UE. La France ne fait pas partie du Nuclear Planning Group (NPG) de l’OTAN, dont le but est de superviser la politique nucléaire de l’alliance, s’excluant donc des discussions stratégiques sur la dissuasion nucléaire et de son internationalisation[9]. Les débats sur l’européanisation de la dissuasion nucléaire française mettent également mal à l’aise certains pays hôtes de 150 bombes B61/B61-12 américaines, dont l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie.[10] Le potentiel désengagement de la défense américaine de l’UE ne permet pas à la France de rassurer ses partenaires sur le parapluie nucléaire.

La sensibilité des débats établit alors d’autres obstacles à l’échelle européenne. D’une part, le manque de fédéralisation de l’UE limite l’intégration de la dissuasion française en son sein, tandis que l’Autriche, l’Irlande et Malte s’abstiennent de toute activité nucléaire militaire suite à leur ratification du Traité d’interdiction des armes nucléaires (TIAN)[11]. Politiquement, plusieurs États s’opposent à la stratégie française, d’autant que le désaccord franco-allemand sur ce sujet, avec l’Allemagne penchant pour un désarmement nucléaire, limite cette stratégie en Europe. D’autre part, la création d’un éventuel “parapluie français” pour l’UE est difficile à mettre en place logistiquement. La France ne serait pas en mesure de couvrir l’Europe avec son arsenal – qui s’établit à environ 290 ogives.

Néanmoins c’est la scène politique française qui représente l’ultime obstacle pour ce projet. Les Insoumis accusent Emmanuel Macron de vouloir “liquider l’autonomie stratégique française”; l’eurodéputé du Rassemblement National Thierry Mariani, lui, a qualifié le président de “danger national” pour avoir proposé l’européanisation de la dissuasion nucléaire[12]. L’influence grandissante des partis eurosceptiques au sein de l’Assemblée Nationale et la demande des partis de gouvernement de repenser la stratégie du président affaiblissent donc la légitimité du projet vis-à-vis des législateurs et des partis politiques. Mais les élections présidentielles de 2027 inquiètent autant le camp macronisme que les États européens, puisque la stratégie de la dissuasion nucléaire envers l’UE est un enjeu sensible pour Marine Le Pen.

Malgré tout, Héloïse Fayet, chercheuse à l’IFRI, suggère de joindre les forces conventionnelles européennes avec les forces nucléaires françaises pour “apporter une liberté de mouvement” aux armées de l’UE tout en mobilisant l’industrie de défense.[13] Reste à savoir si la volonté politique suivra les exigences techniques de la dissuasion nucléaire européenne.

Ilya Khodorkovsky

-

Emmanuel Macron prêt à « ouvrir le débat » d’une défense européenne comprenant l’arme nucléaire ↑

-

F. Géré. Quelle stratégie nucléaire européenne ? ↑

-

Idem ↑

-

Defense&Industries-N17 ↑

-

Traité sur l’Union européenne (version consolidée) ↑

-

Defense&Industries-N17 ↑

-

idem ↑

-

Nucléaire : la carte européenne de Macron – L’Express ↑

-

Defense&Industries-N17 ↑

-

Idem ↑

-

Defense&Industries-N17 ↑

-

« Une gravité exceptionnelle »: Macron critiqué par l’opposition après ses propos sur la dissuasion nucléaire ↑

-

Héloïse Fayet : « L’arsenal nucléaire français est dissuasif, mais nous devons aussi être crédibles politiquement aux yeux de nos alliés européens » | Ifri ↑